近日,国际知名学术期刊《Angewandte Chemie International Edition》以“Retained Oxygen Regulation in Oxide-Derived Copper for Promoted CO2 Electroreduction Towards Multi-Carbon Products”为题,在线报道了我校材料科学与工程学院清洁能源材料与器件团队在氧化物衍生铜基二氧化碳转化材料领域的最新研究成果。

电化学二氧化碳转化制取绿色燃料和化学品为缓解间歇性可再生能源存储提供了一种具有前景的解决方案。目前,大量催化材料已被开发用于将CO2转化为高附加值产物,包括一氧化碳(CO)、甲酸盐,以及多碳产物(C2+)如乙酸、乙醇、乙烯和丙醇等。铜基材料因其催化活性和选择性可调的结构特性,被广泛视为选择性制取C2+产物的主要催化材料体系。在众多铜基催化剂中,氧化物衍生铜(OD-Cu)因其对高价值C2+产物的优异选择性脱颖而出,这种特性源于其电化学原位重构过程所产生的一系列特征结构,例如:丰富的晶界、欠配位铜位点、Cu0/Cuδ+界面、表面吸附羟基以及残留氧物种等。尤其是OD-Cu中残留的氧元素已被证实可促进CO2的吸附、活化和选择性转化。

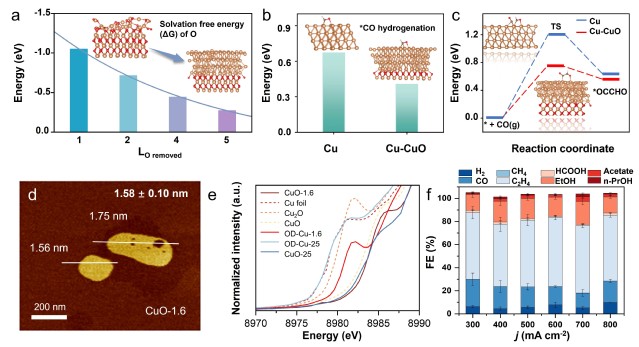

针对这一关键问题,我校材料科学与工程学院清洁能源材料与器件团队以CuO纳米片为模型材料,探究了厚度对OD-Cu残余氧的影响。当CuO纳米片厚度降至1.6 nm时,氧保留能力显著增强,在300-700 mA cm-2的宽电流密度范围内实现了约80%的C2+产物法拉第效率(FE),并在700 mA cm-2条件下达到84.6%的C2+产物选择性峰值。研究团队通过对CuO纳米片材料进行系统的结构研究,阐明了纳米片厚度对调控OD-Cu残留氧的关键作用:分子动力学模拟表明,随着氧脱除层数增加,工况还原过程中Cu-CuO结构的底层氧原子难以向外部扩散,这种特性有效促进了*CHO中间体形成以及后续的*OC-CHO偶联反应,进而提升了C2+产物选择性;结合结构表征、电化学分析以及相关原位表征结果,发现重构堆叠的Cu-CuO纳米片结构具有强氧保留能力和易再氧化的金属铜位点,这种协同效应优化了OH-吸附和*CO富集,显著促进了C2+产物生成。该研究工作不仅为设计高效OD-Cu催化剂以实现CO2电还原制取多碳产物提供了重要理论依据,同时揭示了氧保留效应在CO2电还原反应过程对催化性能的影响机制。

该工作主要由材料科学与工程学院博士研究生王欢在刘鹏飞副教授、袁海洋副教授、杨化桂教授等人的指导下完成。研究工作得到了国家自然科学基金、上海市基础研究特区等项目资金的支持。

文献链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202423889